【寄稿】郷土芸能と大阪万博

文:小岩秀太郎 (写真:大阪万博「日本のまつり」パンフレット)

TAROは各地の古典芸能・民俗芸能を取材し、それぞれのレポーターの視点からその魅力や課題を紹介しています。

今回は、小岩秀太郎さんに、1970年の大阪万博が民俗芸能にもたらしたものについてご寄稿いただきました。

はじめに

私は、岩手県に生まれ育ち、地元に伝わる芸能(郷土芸能)の「鹿踊(ししおどり)」の伝承者である。現在は東京在住で、公益社団法人全日本郷土芸能協会(以下、全郷芸)という組織に所属している。

鹿踊とは何か、鹿踊になぜそれほどはまってしまったのかは、筆者の「鹿踊のある風景から」(第4回「先覚に聴く」のレポート)をご覧いただきたい。

さて、鹿踊伝承者として33年、郷土芸能を職業にして15年、年齢層が高い郷土芸能業界で若造ではあるが、その現場や過渡期に立ち合い、裏表を多少なりとも見聞きしてきた。継承における課題は相変わらず山積みだが、郷土芸能の保護や活用に係る政策や、イベントの開催からは、日本の郷土芸能をなんとか未来に伝えていこうという理想や気概を感じることはできる。一方で、現代の継承者にとって、「なぜ、誰のために芸能をするのか、続けていくのか?」を考える機会は少ない。つまり芸能は、自らの意思を反映・介入させることが許されない不変の遺産であり、そこに意味を見出せなければ、意味不明のお荷物であり、未来に受け渡す必要性の低いものと捉えられかねないのだ。

確かに現代社会において、踊りや歌が私たちの命を救ってくれるか、生きる糧の提供を約束してくれるかと言えば、非科学的だと一蹴される。しかしそれでも、郷土芸能はなぜか必要とされ、戦争や災害があっても何度も復活し、今も私たちの世界にひっそりと生き続けている。コロナ禍で、祭りや芸能公演がほとんど自粛状態の今も、芸能の火は消えていない。むしろ、「なぜ、誰のために芸能をするのか、続けていくのか?」を考える絶好の機会となっている。

何度も消えようとしながら、したたかに生き延びてきた郷土芸能。本レポートでは、戦後の日本の歩みと郷土芸能のあり方の相関関係を見ていく。特に、今からちょうど50年前に開催された、先の「大阪万博」の“お祭り広場”に、郷土を離れて上演した/させられた郷土芸能とその後に、「全郷芸」の歴史とともに迫ってみたい。

一、「郷土芸能」とは

郷土芸能ということば

まず、全郷芸では、「民俗芸能」ではなく「郷土芸能」という名称を使っている。当協会は学会ではないので学術的な説明は避けるが、なぜ「郷土芸能」という名称を使っているのか、全郷芸のスタンスから触れておく。

まず、郷土芸能とは、地域とその暮らしに根ざし、地域に住む人、関わる人が中心になって行われる、その地域に資する芸能である。郷土を代弁する芸能ともいえるだろう。したがって、“伝統的”であることはそれほど重要視していない。和太鼓のように歴史が浅いものや、よさこいソーランのような創作芸能、観光まつりなども、全郷芸では郷土芸能とみなし、会員になれる。いわば、「地域のためになって、地域に理解され、根ざしている芸能」であれば郷土芸能である、としている。

さて、郷土芸能とはその土地に住む人たちがその土地の生活(民俗)に密着して行う芸能と先述したが、現在、実際に芸能を担っている人たちは、その土地に住んで農業や漁業といった第一次産業に従事しているとは限らない。筆者が実演している鹿踊伝承地でも、実生活で頻繁に鹿を獲ったり食べたりしているわけではない。公務員も会社員も経営者も宗教者も学生も、引きこもりだっているかもしれない。土地には様々な人が生きているのだ。そして、芸能や祭りのその日・その瞬間だけ、地域のために身を投じてきたのである。

郷土芸能の負のイメージ

郷土芸能と聞けば、「ダサい」「古臭い」「年寄りだらけ」「見せ物」といったマイナスイメージの言葉で捉えられることが多い。根強いレッテルである。

なぜ負のイメージがつきまとうのだろうか。原因としては、①明治維新以降の欧化政策による在来の制度や文化、習慣が変容したこと、②学校での芸術教育、特に西洋の美術や音楽教育が奨励されたこと、③ライフスタイル、信仰心の変化によって、芸能の意義が乖離し軽視されてきたこと、④高度経済成長による地域・芸能の若い担い手の地域外への流出、⑤情報や娯楽の多様化による芸能離れ、⑥郷土芸能が文化財として保存保護の対象とされ「生きた芸能」ではなくなったこと、⑦芸能の活用によって観光商品化されたこと、などが挙げられる。

その一方で、敗戦からの復興や、1964年東京オリンピック、1970年大阪万博といった国際的な祭典・イベントを通して、日本人の誇りを取り戻し、世界へ日本の復興をアピールしようといった潮流に、全国の郷土芸能が巻き込まれていったのである。

二、全日本郷土芸能協会の創設と発展

大阪万国博覧会と全日本郷土芸能協会

全郷芸は、郷土芸能の保存・継承団体や、愛好家、研究者といった個人らが会員となって構成されている、この分野では国内唯一の全国組織である。

全郷芸は昭和48年(1973)に任意団体として創立した。大阪万博と郷土芸能の関連性に関しては、民俗学者で成城大学教授の俵木悟氏の「八頭の大蛇が辿ってきた道─石見神楽「大蛇」の大阪万博出演とその影響─」『石見神楽の創造性に関する研究』(島根県古代文化センター編、2013年)に詳しいが、ここでは筆者が全郷芸職員として伝え聞いたこと、ならびに『創立15周年全日本郷土芸能協会・小史』(社団法人全日本郷土芸能協会、1989年)をもとに紹介する。

昭和45年(1970)の大阪万博では、全国の祭り・郷土芸能が出演する催し「日本の祭り」が6週の長きにわたって、岡本太郎作「太陽の塔」が見下ろす「お祭り広場」を会場に行われた。この「日本の祭り」プロデューサーたちと招聘郷土芸能団体の交流を継続・発展させるために任意団体として設立されたのが全郷芸である。平成7年(1995)に文部科学省の認可を受けて社団法人になり、平成24年に公益社団法人として内閣府に認定された。

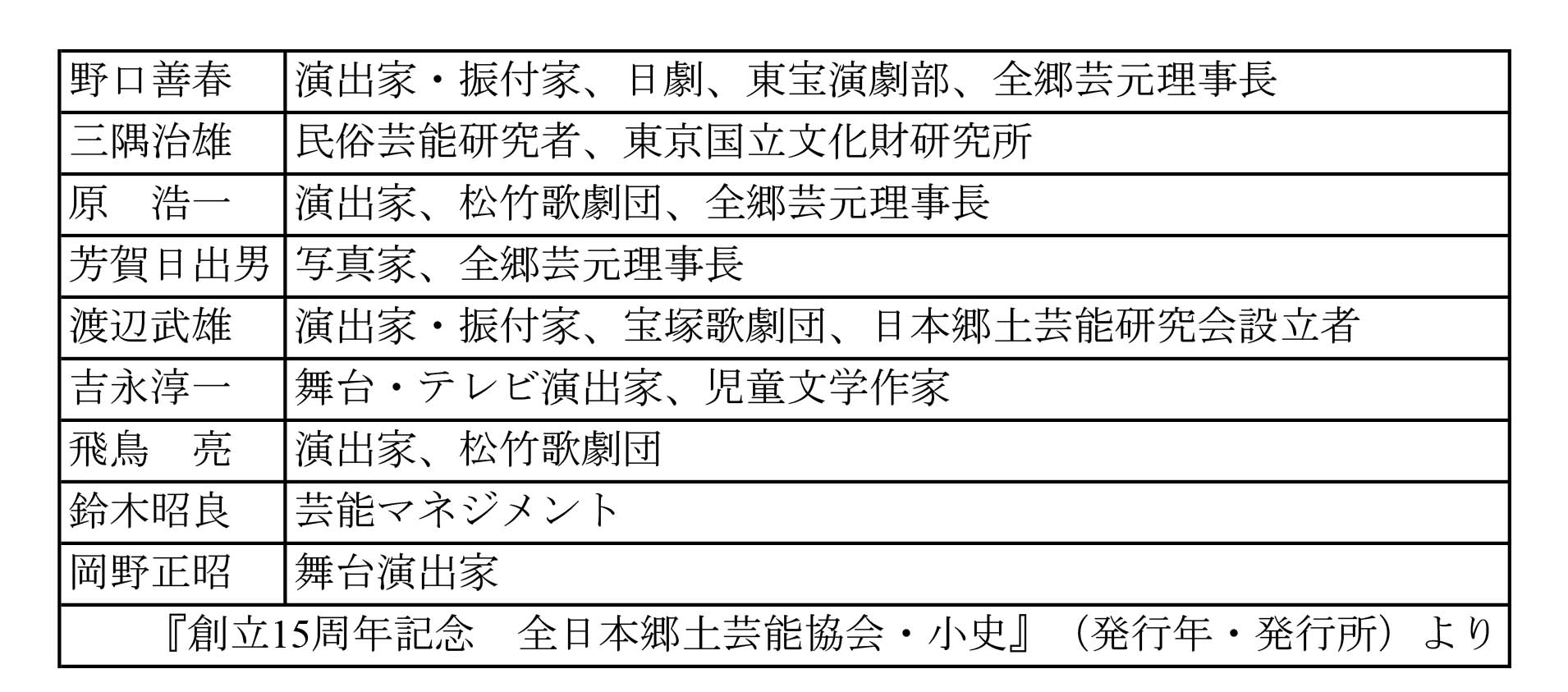

全日本郷土芸能協会の創立メンバー

全郷芸の任意団体時の創立メンバーは【表1】の通りである。今、民俗芸能や郷土芸能に関する企画や催しを制作・実行しようとすると、民俗学や民俗芸能の研究者が中心の実行委員会を組織したり、彼らによる出演芸能の選定が一般的だ。ところが、創立メンバー=大阪万博「お祭り広場」プロデューサーには、研究者だけでない面々が目立つ。三隅治雄氏はいわずとしれた民俗芸能研究の大家だが、それ以外は舞台やテレビの演出家、振付家、文学作家、興行師といった方々がメンバーであった。当時の日本第一級の舞台芸術の専門家を取りそろえ、さらにカメラマンをメンバーに加えるなど、郷土芸能を芸術的な視点で取り上げ、公開するという意図が感じられる。

【表1】全日本郷土芸能協会の創設メンバー(1973年)

なぜ、当時郷土芸能は注目を浴びたのだろうか。

SKD(松竹歌劇団)の演出家の原浩一氏(全郷芸元理事長)は、郷土芸能がこぞって取り上げられた一つの理由として「太平洋戦争を境にして、国の方針である国威発揚ということもあって、日本の民謡や芸能、いわゆる民俗芸能を調査し始めたのが一つの契機にもなったのです」と述べている(『創立15周年記念 全日本郷土芸能協会・小史』)。芸能に関わっている人たちが若い力で地域をまとめていくという点では、民俗芸能や民謡は日本国民の意思を集結するのに外せないものだとされていたのである。

戦前・戦中から国威発揚の一環で芸能を調査していた演出家たちの資料や知識は、戦後、日本文化の復興と再創造に差し向けられる様になる。宝塚歌劇団の演出家 渡辺武雄氏は、昭和30年代になると郷土芸能をテーマとした民俗舞踊集という舞台で、西洋一辺倒でない日本ならではの舞台制作を始めるが、そのためには各地の郷土芸能研究が不可欠で、宝塚内に郷土芸能研究会を設立した。SKDや赤十字でも郷土芸能を中心に構成・演出した舞台や展示が行われ、郷土芸能の舞台公演が注目を浴びていくようになる。このことからは、各保存団体だけではなく、舞踊家や作曲家、舞台家などの専門家が、郷土芸能をはじめとした日本文化の再創造にとって不可欠な存在になっていたことが分かる。こうした潮流の中、昭和45(1970)年に大阪万博が開催される。高度経済成長期真っ只中の国力を内外に示すために、官民の総力を結集させた文化政策だったこの万博の目玉は、なんといっても時間と空間をはなれた日本民族の結集ドラマとされた「日本の祭り」であり、その総合プロデューサーに指名されたのが、宝塚歌劇団の渡辺武雄氏だった。

大阪万博「日本のまつり」パンフレット(1970年)

「日本の祭り」プロデューサーの一人に、全郷芸元理事長で民俗写真家の芳賀日出男氏(1921〜)がいる。芳賀氏と渡辺氏は、祭りの現場でよく会う顔馴染みであった。その渡辺氏から突然、万博における外国の祭りの担当プロデューサーへの参画を要請された。舞台演出も制作も知らないカメラマンがである。この時、芳賀氏が手がけたのが、『あなたと私のまつり—ベルギーと日本—』である。ベルギーの壮大な仮装行列「オメガング」の一行と、石川県金沢市の「加賀百万石祭り」の大名行列が競演するという夢の様な公演で、ベルギーから157人、金沢から309人を招聘したという。1544年、ブリュッセルのシャルル五世の宮廷に、加賀の殿様の前田利家公一行が訪問し、華やかな歓迎の踊りが繰り広げられるという設定で6日間にわたり毎日開催された。全郷芸に残る当時の記録を読むと、演出プランや予算に度肝を抜かれる。

芳賀氏は現在99歳。数年前まで一貫して、祭り・芸能の現地へ何度も足を運び、信用を得た上でようやく撮影するという写真家であり、渡辺氏はそんな彼の芸能に対する真摯さ、ひたむきさを見ていたのかもしれない。6週間にもわたって全国各地から芸能を招聘し舞台に載せるには、相当の粘りとテクニック、そして熱意が必要とされるだろうことは、現在の私たちの仕事にも受け継がれ、容易に理解できる。

こうしたメンバーが中心になり、前代未聞の「お祭り広場」プロジェクトが進行していった。様々な専門家の知恵の結集が、万博の大舞台を作り上げていったのである。

郷土から離された芸能を演出する

郷土芸能が地域から離れて大きな舞台で演じられる時には、当然見せ方を考えなければならない。民俗学者で國學院大學教授の小川直之氏は、神社や庭などの限られたスペースで見せるもの、あるいは演者と観客の親密な距離感のなかで見せていくものが郷土芸能・民俗芸能の定義だと指摘している。

しかし、広大な「お祭り広場」内に設置された巨大なステージは、当然出る側と見る側の距離の分断を生む。この状況を打開する手段として、これまで郷土芸能に使われたことがないような「演出」が創出されたのである。

様々な舞台を演出してきた当代きってのプロデューサーたち。ステージは周りをぐるりと観客が囲んでいる。違和感なく、みすぼらしくなく見せられるのか? 創り出された空間に山車や踊りが違和感なく収まっているのか? 観客が飽きない時間配分は? 観客が喜び感動する構成は? 音響は? 照明は? 美術は? 演出に知恵を出し合い、また、制作においても交通費・宿泊費・食費など、お金の問題を一つ一つ明らかにしながら、郷土から出たこと、出したことがない祭りと芸能を招聘し、成功に導いたのである。この時に結集した知恵やノウハウが、今もなお郷土芸能公演におけるスタンダード・モデルとして、全郷芸に脈々と伝えられている。

つくば万博「日本の祭り」パンフレット(1985年)

つくば万博「日本の祭り」公演風景(1985年)

なお、全郷芸の団体会員の多くが、大阪万博「日本の祭り」および、同じく全郷芸が制作した1985年国際科学技術博覧会(つくば万博)の「日本の祭り」に出演している。そして、彼らが口々に言うのは「全郷芸は無茶を強いる団体だった」ということである。当時は今よりもっと芸能が神仏に近く、信仰篤いものだったから、よそに出て意味もなく演じること、ともすれば見せ物とされることに、違和感や不快感、罰当たりとさえ感じた団体は多かったと想像できる。それでも日本の、郷土を代表する素晴らしい文化として、国内外に広く伝えたいと、粘り強く交渉し、新しい演出に挑戦し、納得させてしまった強引さと、その後の全郷芸会員への入会の増加や、「無茶したけれど記憶に残った」「新しい演出によって継承へのモチベーションが高まった」「より多くの人たちに見てもらい喜んでもらえた」といった語り草へとつながっていったのである。とはいえ、郷土に根ざした芸能としてのあり方や価値観を大きく変えてしまった功罪も否定できない。例えば、島根県の「石見神楽」は今や、スモークをたいたり、たくさんの八岐大蛇(やまたのおろち)が舞台上で火を吹いたりするといったエンターテインメント性が高い演技で有名だが、頭数の増加や技術的な演出は、大阪万博での演出家による助言があり、取り入れたと、当時出演した神楽団のメンバーが語っている。

石見神楽の例:有福神楽の「八岐大蛇」(島根県浜田市 2014年11月、筆者撮影)

また、大阪万博「日本の祭り」は6週間にわたって60以上の祭り・芸能が出演したため、その人数はとてつもないことになり、かつ当時はまだ第一次産業従事者が多く、農繁期にぶつかると生活に支障が出るため、時間調整など交渉に困難を極めたことが予想される。さらに、舞台制作においては、演者以外に監修・監督、演出・美術・照明・音響・映像・制作など、数多くの分野のスタッフが関わっており、それぞれが知恵を出し合い、理想と折り合いをつけながら壮大な舞台を作り上げていったことを想像すると、果たして今はそういうことができるのだろうか、と羨ましくも感じる。

全日本郷土芸能協会の設立へ

大阪万博「日本の祭り」に出演した郷土芸能のほとんどが、初めて郷土の芸能を外へ持ち出し、縁もゆかりもない人に向けて公演をし、初めて出会う他地域の芸能と触れ合い、交流を深めた。三隅治雄氏が「民俗芸能というものは各々の地域で伝承されていけばいいというものですが、イベントというものを媒体として、民俗芸能がお互いを励まし合って伝承されるのだなと痛感(中略)又同じ芸能でも違ったグループが「日本のまつり」に一緒に出たという連帯感を持たせたことは大きな成果でもあったし、この連帯感を持続させたいという思いが、後の全郷芸創立への動きに転化していった」(『創立15周年記念 全日本郷土芸能協会・小史』)と語るように、外と繋がる機会の少ない郷土芸能は孤独のままで、この万博を機に横の連帯感を継続させるための組織「全日本郷土芸能協会」の設立に向かい、プロデューサーたち有志は動き始めた。

渡辺武雄氏は「文化の祭典であった万博には当然ながら、文化の発展を保護育成する二極がその使命に含まれていましたから、全郷芸が生まれたことも健全なる発展を遂げてきたことも偶然ではなく必然的なものだった」と述べ、「この協会は昭和45年、即ち1970年に大阪千里丘陵で6ヶ月に渡って開催された日本万国博EXPO‘70の残したたった一つの落とし子だったかも知れません」と大きな期待を寄せていた(『創立15周年記念 全日本郷土芸能協会・小史』)。

三、全日本郷土芸能協会の活動

郷土芸能を世界へ

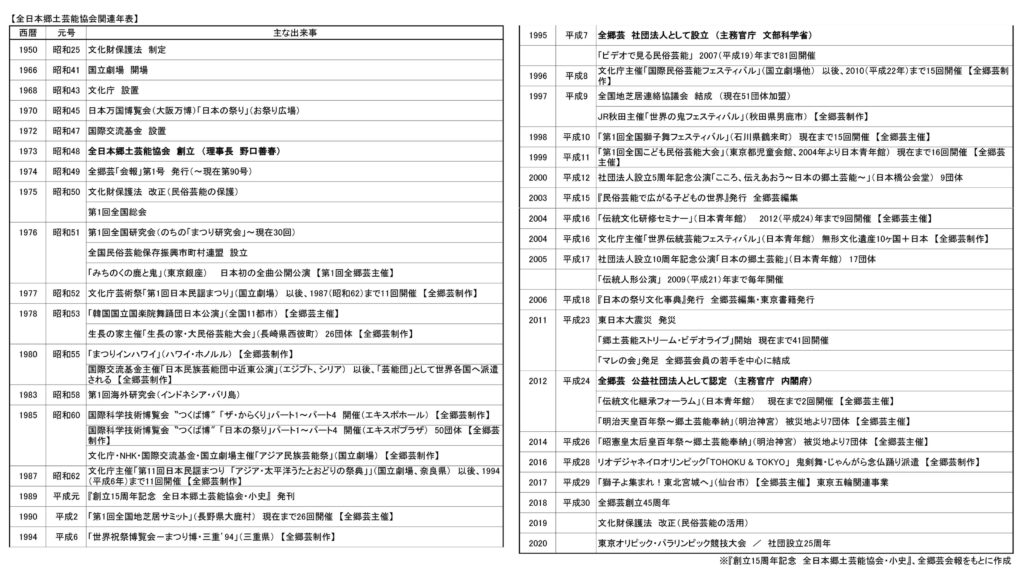

全郷芸は、国内の郷土芸能の連帯感を高め、様々な課題を出し合い、乗り越えていくための任意の組織として動き始めたが、万博の成功もあって、郷土芸能が世界に通用するものであると、一般にも広く理解されるようになっていった。それに伴い、国としても日本特有の文化である郷土芸能を世界へ輸出して発表するような動きが出始め、国際交流基金などによる芸能団の海外派遣や、海外芸能の招聘の際の制作や演出を、全郷芸が担っていくようになった【表2】。

【表2】全日本郷土芸能協会関連年表

昭和52(1977)年から平成6年(1994)まで行われた「日本民謡まつり」「アジア太平洋うたと踊りの祭典」、昭和60年(1985)つくば万博「日本の祭り」、平成23年(2011)2月まで続いた「国際民俗芸能フェスティバル」などが文化庁主催で行われ、全郷芸が制作を担い、日本人が行ったことも見たことがないような海外の秘境の芸能をはじめとした現地調査も実施、演出プランに落とし込んで、新しい芸能の世界を提示し続けた。ちなみに現在は、国をあげての国際的な民俗芸能の交流イベントはほとんど行われていない。

平成18年度国際民俗芸能フェスティバル「アムール・ウリチの芸能(ロシア連邦)」(2007年2月16日、国立劇場大劇場)

平成19年度国際民俗芸能フェスティバル「フィナーレ」(2008年2月20日、新国立劇場中劇場)

全郷芸は任意団体でありながらも、国内外の郷土芸能・民俗芸能に関する事業を一手に引き受け、平成7年(1995)に社団法人として許可を得、平成24年(2012)公益社団法人の認定を受け、全国の芸能団体の保護・振興と課題解決に資する事業を現在も進めている。

四、郷土芸能を見直す

遺産

新型コロナウイルス感染症拡大のため来年に延期になった東京オリンピックだが、オリンピックを契機として生まれる新しい文化や価値を「遺産」として、次世代にどう残し伝えていくか、郷土芸能界でもかなり活発に議論されていた。「日本博」や「Tokyo Tokyo Festival」といった、国や東京都主導の文化プログラムが推し進められ、郷土芸能に関するものをはじめ戦略的にレガシーを創出するためのイベントなども多数準備されていたが、コロナ禍で全て水の泡になってしまった。

全郷芸は、「国際民俗芸能フェスティバル」に続く日本と海外の民俗芸能の交流の祭典として「世界無形文化遺産フェスティバル2020」を企画し、東京都とアーツカウンシル東京の主催による「復興五輪」を掲げた「Tokyo Tokyo Festival Special 13」に選定された。今年4月に開催する予定だった。そこで芸能間の交流を生み出し、広く一般に芸能の意義を感じてもらいたいと強く願っていたのだが、やむなく中止となってしまった。郷土に根ざした芸能が遠く離れた東京の地に集うことで、自らの故郷を客観的に考え、他国・他地域の芸能と触れ合うことで自らの芸能の意義を再確認し、観客の方々にも自らの国や地域のルーツを考える機会としていただくことも開催の目的であった。

郷土芸能が単なる見せ物でも古臭いものでもなく、地域の様々な人が関わっている多様性の塊であり、未来あるものであることを私は信じている。2011年の東日本大震災では、被災地である東北沿岸の郷土芸能や祭りが、日常生活も再開されぬうちに次々と復活し、仮設住宅住まいや原発事故で離散した住民たちを励まし、結び、郷土の復興や記憶を繋ぎ止めるための媒体として大きな役割を果たしたことは、筆者もこの9年訴え続けてきた。

コロナ禍によって全国の祭りや郷土芸能団体の多くも、公演や練習を自粛あるいは中止することを決めた。例年と異なり通常ではない毎日を過ごす中で、「なぜ、誰のために芸能をするのか、続けていくのか?」を、それぞれの会の会員同士で、師匠と弟子の間で、地域の中で問い直すことが多くなったという話をよく聞く。これまで当たり前で変わらない世界だと思い込んでいたものが、コロナ禍や震災によって揺るがされ、万博や五輪といったイベントを機にそれが当たり前でないことに気づく。

先の大阪万博が全郷芸の創立のきっかけとなり、少なくない数の芸能団体が継承に力を入れて地域を牽引していく起爆剤となったように、このコロナも、次の万博も、郷土芸能にとっては追い風になることを願うばかりである。

参考文献

・『創立15周年記念 全日本郷土芸能協会・小史』全日本郷土芸能協会、1989年

・俵木悟「八頭の大蛇が辿ってきた道—石見神楽「大蛇」の大阪万博出演とその影響—」『石見神楽の創造性に関する研究』島根県古代文化センター編、2013年

・小岩秀太郎「郷土を離れてお祭り広場へ」『都市民俗研究 24』都市民俗学研究会、2019年

-

- 小岩秀太郎(こいわ しゅうたろう)

- 縦糸横糸合同会社代表/コーディネーター。1977年、岩手県一関市舞川出身。郷土芸能「鹿踊(ししおどり)」伝承者。(公社)全日本郷土芸能協会(東京都)理事として、芸能の魅力発信や東日本大震災の被災芸能支援に携わるかたわら、震災を契機に、「東京鹿踊」ならびに「縦糸横糸合同会社」(仙台市)を立ち上げる。各地の伝承文化と人・地域をつなぎ、次代へ受け渡すための企画提案を国内外で行っている。東北と東京の二拠点で活動中。

縦糸横糸合同会社 http://tateito-yokoito.com/

東京鹿踊 https://to-shika.tumblr.com/

(公社)全日本郷土芸能協会 http://www.jfpaa.jp/